الصين في الشرق الأوسط: شراكة تنموية وصعود هادئ

بقلم : محمد شعت – رئيس التحرير

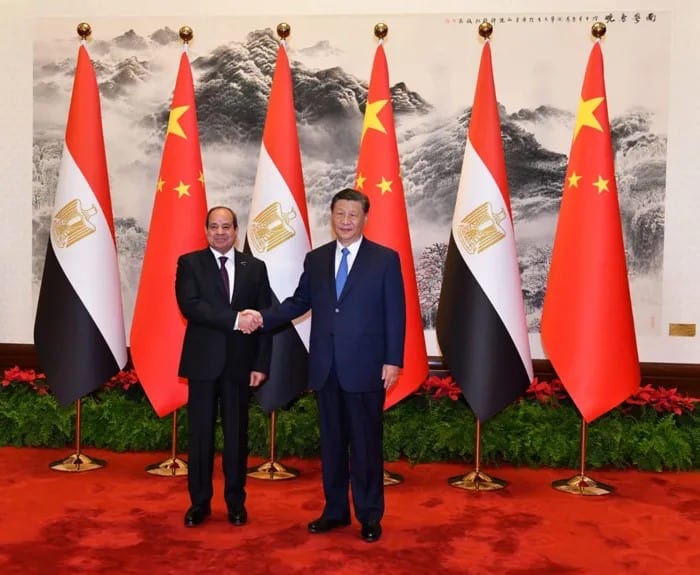

شهدت العلاقات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط تحولات جوهرية خلال العقدين الأخيرين، عكست نفسها في توسع الحضور الصيني من المجال الاقتصادي إلى أبعاد دبلوماسية وأمنية، الأمر الذي يشير إلى انتقال بكين من كونها قوة اقتصادية صاعدة إلى فاعل مؤثر في التوازنات الإقليمية والدولية. تقوم الرؤية الصينية على قناعة راسخة بأن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة يمر عبر التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن ازدهار البنية التحتية وتوسيع شبكات الترابط التجاري والطاقة والنقل يشكّل الأساس الحقيقي لبناء بيئة أكثر سلمية. ومن هذا المنطلق، طرحت الصين ما تسميه “دبلوماسية الترابط والتنمية” التي تركز على تعزيز مشاريع البنية التحتية، وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، وربط اقتصادات الشرق الأوسط بالاقتصاد العالمي في إطار مبادرة الحزام والطريق.

لقد وجدت هذه المقاربة صدى إيجابياً لدى حكومات المنطقة التي أنهكتها الصراعات وأثقلتها أعباء إعادة الإعمار، فالتنمية المستدامة باتت بالنسبة لها وسيلة للخروج من دوائر النزاع والاضطراب. وتدرك بكين أن النمو الاقتصادي يمكن أن يخفف من حدة التوترات، ويوفر قاعدة اجتماعية تدعم مسارات السلام طويلة الأمد. ومن هنا أخذت الصين تلعب أدواراً متوازنة بين الأطراف المتخاصمة، من خلال استضافة محادثات أو تقريب وجهات النظر، دون أن تنحاز بشكل صريح إلى أي طرف، وهو ما عزز من صورتها كوسيط محتمل يحظى بقبول مختلف القوى الإقليمية.

وما يميز هذه السياسة الصينية أنها لا تفرض نماذج سياسية أو شروطاً أيديولوجية، بل تنطلق من مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهذا ما جعلها مقبولة من جانب دول المنطقة التي لطالما أبدت حساسية تجاه الضغوط السياسية الغربية. وعلى سبيل المثال، ظل الموقف الصيني من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي يقوم على الدعوة إلى حل سلمي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع الحرص على خطاب متوازن لا يتورط في تحالفات منحازة، الأمر الذي يمنحها هامش حركة أوسع مقارنة بالقوى التقليدية.

وإذا نظرنا إلى أرقام التجارة والاستثمار، نجد أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والمنطقة أصبحت ركيزة أساسية لهذه الشراكة. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 368 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يفوق ضعف حجم التبادل بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط في العام نفسه. كما بلغت الاستثمارات الصينية وتمويل التنمية في المنطقة حوالي 152 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 و2021، وهو ما يعكس الحضور الكثيف لمبادرة الحزام والطريق في مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الأخضر. ويكفي القول إن ما يقرب من نصف واردات الصين من النفط تأتي من الشرق الأوسط، وهو ما يجعل الاستقرار الإقليمي مصلحة صينية مباشرة لا يمكن تجاهلها.

دبلوماسية هادئة ومقاربات مختلفة

إذا كانت القوى التقليدية في الشرق الأوسط –كالولايات المتحدة وأوروبا– قد ارتبط حضورها في الغالب بالسياسة الأمنية والعسكرية، فإن الصين تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على الحذر والابتعاد عن المغامرات. فهي تدرك أن المنطقة شديدة التعقيد ثقافياً ودينياً وسياسياً، وأن الانخراط المباشر في النزاعات قد يستنزف رصيدها الاستراتيجي. لذلك تبنت مقاربة تقوم على الحياد والتدرج، ما يمنحها القدرة على التحرك دون أن تكون طرفاً في الاستقطابات القائمة.

هذا التوجه لم يمنع الصين من تعزيز حضورها الدبلوماسي المتنامي. فقد عيّنت أول مبعوث خاص لها إلى الشرق الأوسط منذ عام 2002، وأصدرت في 2016 وثيقة سياسية موجهة إلى العالم العربي تضمنت رؤيتها للعلاقات المشتركة. وفي عام 2022 أعلنت عن مبادرة الأمن المشترك للمنطقة، التي تهدف إلى بناء إطار تعاوني شامل ومستدام، وتشجع الأطراف الإقليمية على تولي زمام المبادرة في إدارة شؤونها بعيداً عن التدخلات الخارجية. كما شهد العام نفسه انعقاد أول قمة صينية – عربية وأخرى صينية – خليجية في الرياض، أعقبتها خطوة مهمة في 2023 عندما نجحت بكين في رعاية الاتفاق بين السعودية وإيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذه الوساطة مثلت لحظة فارقة أبرزت صورة الصين كقوة قادرة على تقريب الخصوم وتسهيل الحوار في واحدة من أعقد أزمات المنطقة.

وفي الوقت نفسه، وسّعت بكين من حضورها الأمني بطرق مدروسة. فقد شاركت في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأنشأت أول قاعدة لوجستية عسكرية خارج حدودها في جيبوتي قرب أهم الممرات المائية العالمية، كما عززت التعاون الدفاعي مع عدد من دول المنطقة في مجالات الصناعات العسكرية والتدريبات المشتركة. إلا أن هذه الأنشطة ما زالت محدودة الطابع، فهي تندرج في إطار دعم الاستقرار وحماية المصالح الاقتصادية أكثر من كونها سعياً لفرض نفوذ عسكري مباشر.

كما تستفيد الصين من أدواتها الاقتصادية والتكنولوجية لتعميق حضورها. فشركاتها مثل “هواوي” دخلت بقوة إلى مجال البنى التحتية الرقمية في المنطقة، وهناك تعاون متزايد في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، خاصة مع السعودية والإمارات. هذا التداخل الاقتصادي – الأمني يعكس حرص الصين على تنويع أدوات النفوذ دون الانخراط في مواجهات مكشوفة مع القوى الكبرى.

وفي تفسير سياساتها، يرى بعض المحللين أن الصين تفضل حتى الآن البقاء على هامش الصراعات، مكتفية بزيادة روابطها الاقتصادية مع جميع الأطراف، وتجنب تحمل أعباء إدارة الأزمات المعقدة. بينما يذهب آخرون إلى أن الصين بدأت تدرك أهمية تبني دبلوماسية أكثر استباقية، خاصة بعد تجربة الربيع العربي وما تبعها من اضطرابات هددت مصالحها النفطية والتجارية. وفي الحالتين، يظهر أن بكين تتحرك ضمن معادلة دقيقة توازن بين مبادئها التقليدية في عدم التدخل وحاجتها المتزايدة لحماية مصالحها المتنامية.

آفاق الدور الصيني: بين الحذر والطموح

مع كل هذه التطورات، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن للصين أن تترسخ كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط؟ الواقع أن حضورها الاقتصادي الهائل يمنحها قاعدة صلبة، لكن ترجمة هذا الحضور إلى نفوذ سياسي طويل الأمد لا يخلو من تحديات. فالمنطقة معقدة بتشابكاتها الدينية والعرقية والسياسية، وأي انخراط مفرط قد يجر بكين إلى صراعات لا ترغب فيها.

ومع ذلك، فإن هناك عوامل تشجع الصين على المضي قدماً في توسيع نفوذها. أول هذه العوامل هو حاجة اقتصادها المتنامي إلى مصادر الطاقة، إذ يمثل الشرق الأوسط المصدر الأكبر للنفط والغاز. وثانيها أن بكين تسعى إلى تعزيز موقعها في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وإظهار نفسها كقوة مسؤولة تقدم بدائل واقعية عن النموذج الغربي في إدارة العلاقات الدولية. وثالثها أن نجاح الوساطات الصينية –كما حدث بين السعودية وإيران– يعزز من سمعتها كوسيط قادر على إنتاج حلول عملية.

في المقابل، تواجه الصين تحديات حقيقية. فتصاعد نفوذها قد يثير حساسية القوى الغربية التقليدية، خاصة الولايات المتحدة، التي ما زالت تمتلك حضوراً عسكرياً وأمنياً عميقاً في المنطقة. كما أن النزاعات المستمرة –مثل الحرب في غزة أو الأزمة اليمنية– تضع بكين أمام اختبار صعب، إذ لا يمكنها الاكتفاء بالخطابات الدبلوماسية إذا أرادت أن تحافظ على صورتها كقوة مسؤولة. يضاف إلى ذلك أن بناء الثقة مع الشعوب، وليس فقط مع الحكومات، يمثل مهمة طويلة ومعقدة، خصوصاً أن الصين لا تزال تُرى من منظور شريك اقتصادي أكثر منها فاعلاً سياسياً.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تبدو الصين عازمة على انتهاج مقاربة طويلة الأمد، تقوم على الحذر والتدرج وتجنب التصادم المباشر مع القوى الكبرى. فهي لا تسعى إلى الحلول محل الولايات المتحدة أو غيرها، بقدر ما ترغب في ترسيخ موقعها كقوة تنموية تقدم نموذجاً مختلفاً للعلاقات الدولية، قوامه التنمية المشتركة والاحترام المتبادل. وفي هذا السياق، تمثل مؤسسات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس أدوات إضافية لتوسيع نفوذها من خلال شراكات متعددة الأطراف، وهو ما يعزز موقعها في بيئة دولية متغيرة.

ختاماً، يمكن القول إن الدور الصيني في الشرق الأوسط يتسم بالهدوء والفاعلية في آن واحد. فهو دور لا يقوم على التدخلات العسكرية أو فرض الإرادات السياسية، بل على بناء شراكات اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، مع انفتاح على لعب أدوار دبلوماسية متوازنة. وقد أثبتت بكين أنها قادرة على تحقيق نجاحات ملموسة حين تركز على أدواتها المميزة: التنمية، الترابط، والوساطة الهادئة. وبينما يبقى المستقبل مفتوحاً على احتمالات متعددة، يبدو أن الصين قد اختارت أن تكون فاعلاً فريداً في الشرق الأوسط، حيث يشكل السلام والتنمية وجهين لعملة واحدة في رؤيتها للعالم.

إرسال التعليق